आरएसएस का शताब्दी वर्ष: सेवा, संस्कार और संगठन की यात्रा

आरएसएस का शताब्दी वर्ष

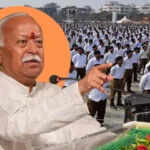

आरएसएस का शताब्दी वर्ष (कार्तिकेय शर्मा, सांसद, राज्यसभा): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यह अवसर न केवल संघ की वर्तमान भूमिका को समझने का है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को भी जानने का है। हाल ही में संघ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एकता, समावेशिता और भारत की सभ्यता की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, 'हिंदू वह है जो सभी मार्गों का सम्मान करता है,' और यह भी बताया कि भारत का डीएनए चालीस हजार वर्षों से एक समान है। उनके अनुसार, 'हिंदू राष्ट्र' कोई बहिष्कारी विचार नहीं है, बल्कि सौहार्द का प्रतीक है—'हमारी संस्कृति एकता में जीने की है, संघर्ष में नहीं।'

अनुशासन और सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता

संघ को अक्सर राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन इसे एक विचार के रूप में समझना अधिक महत्वपूर्ण है—अनुशासित चरित्र और शांत सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का निर्माण। संघ की कहानी एक युवा डॉक्टर से शुरू होती है। कलकत्ता में मेडिकल छात्र रहते हुए, वे क्रांतिकारी मंडलियों से जुड़े, जो औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस अनुभव ने उन्हें अनुशासन, गोपनीयता और बलिदान की भावना सिखाई, जिसने उनके सांस्कृतिक संगठन की दृष्टि को आकार दिया।

1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान, उन्होंने एक जोशीला भाषण दिया और गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए। 1920 के दशक में, वे कांग्रेस के सत्याग्रहों में सक्रिय रहे। लेकिन समय के साथ, उन्हें एहसास हुआ कि आंदोलन जनता को जागरूक कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे टिकाऊ बनाने के लिए अनुशासित नागरिकता की आवश्यकता होगी।

नागरिकों में अनुशासन और समर्पण की सोच

यह सोच उन्हें एक ऐसे आंदोलन की ओर ले गई जो नागरिकों में अनुशासन और समर्पण पैदा करे। वे डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार थे—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, जिनके योगदान ने इस स्थायी संगठन की नींव रखी। इसी सोच से शाखा का जन्म हुआ—एक ऐसा मंच जहां विभिन्न जातियों और वर्गों के युवक प्रतिदिन मिलते, व्यायाम करते, प्रार्थना करते और राष्ट्र को एक परिवार मानना सीखते हैं।

1930 और 1940 के दशकों में स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान दिया। संगठन ने स्वयं कभी सत्याग्रह का आह्वान नहीं किया, लेकिन इसके सदस्य आंदोलनों और भूमिगत संजाल में सक्रिय रहे। विदर्भ और बंगाल में स्वयंसेवकों द्वारा कार्यकर्ताओं को आश्रय देने और प्रतिबंधित साहित्य के वितरण की घटनाएं दर्ज हैं।

संघ का योगदान और दृष्टिकोण

डॉ. मनमोहन वैद्य ने अपनी पुस्तक 'वी एंड द वर्ल्ड अराउंड' में लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता को किसी एक आंदोलन या विचारधारा तक सीमित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता असंख्य छोटे और बड़े प्रयासों का परिणाम थी, जिसने औपनिवेशिक शासन को टिके रहना असंभव बना दिया। इस संदर्भ में, संघ ने भी अपना योगदान दिया—ऐसे अनुशासित, सेवा-भावी युवकों को तैयार करके जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते थे।

संघ का लंबे समय से अध्ययन करने वाले वॉल्टर एंडर्सन ने शाखा को 'नैतिक प्रयोगशाला' कहा है। यहां एक नए प्रकार का राष्ट्रीय नागरिक तैयार होता था—जो जातिगत बंधनों से ऊपर उठता है, शारीरिक अनुशासन से आत्म-संयम सीखता है और सामूहिक प्रार्थना व सेवा से कर्तव्य की भावना ग्रहण करता है।

एकता का अर्थ और सामाजिक कार्य

संघ का दृष्टिकोण यह है कि एकता का अर्थ समानता नहीं, बल्कि साझा जुड़ाव है। जैसा कि संघ के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने कहा था: 'कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है; सभी भाई हैं।' इस संदेश ने समाज में एकता की भावना को बढ़ावा दिया।

समय के साथ, यह दृष्टिकोण व्यापक सामाजिक कार्यों में बदल गया। संघ के सहयोगी संगठनों ने उसकी विचारधारा को विद्यालयों, श्रमिक संघों और सेवा परियोजनाओं तक पहुँचाया। विद्या भारती ने देशभर में स्कूल स्थापित किए; वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्य किया।

संघ का स्थायित्व और सेवा का अर्थ

अपने शताब्दी वर्ष के संबोधन में, सरसंघचालक ने बताया कि संघ का स्थायित्व समन्वय या आम सहमति बनाने पर निर्भर है, न कि थोपने पर। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ और लघु उद्योग भारती जैसे सहयोगी संगठनों का उल्लेख किया।

संघ का संदेश आज भी प्रासंगिक है: सेवा दान नहीं, कर्तव्य है। एकता समानता नहीं, बल्कि भाईचारा है। प्रगति का मापदंड मजबूत का सुख नहीं, बल्कि कमजोर का उत्थान है।