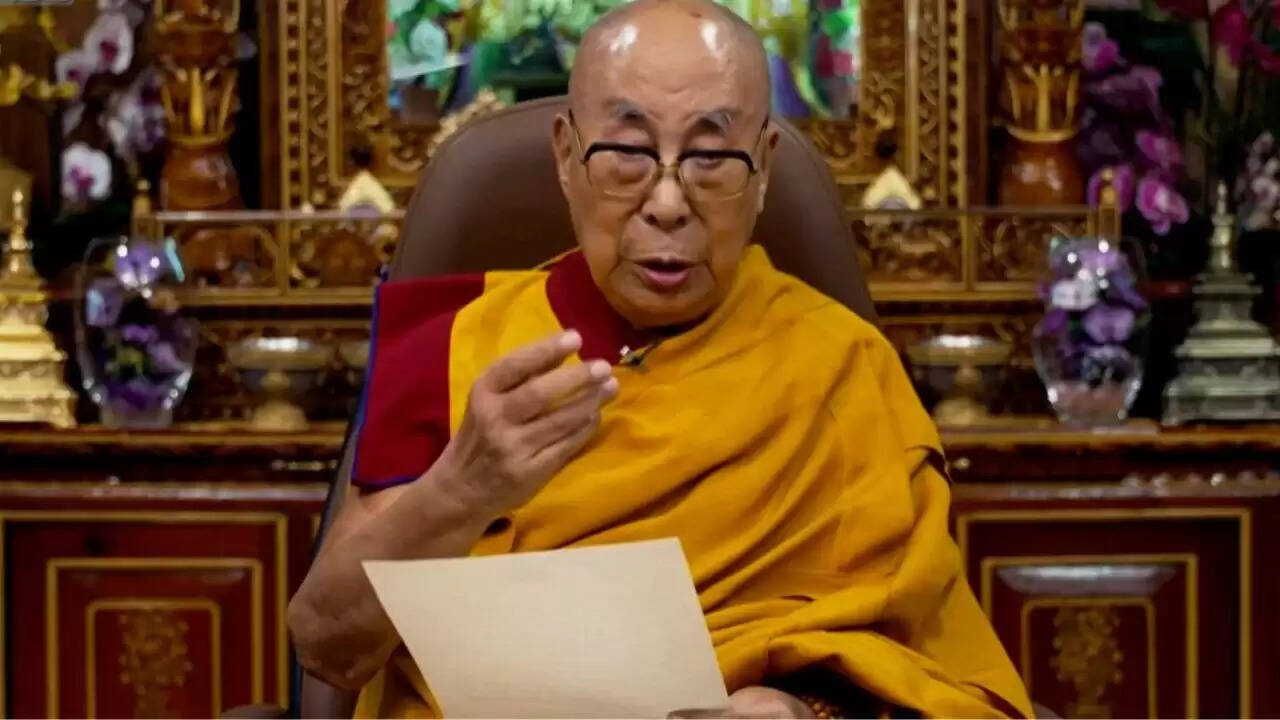

दलाई लामा का साहसी पलायन: तिब्बत से भारत तक की यात्रा

दलाई लामा का ऐतिहासिक पलायन

छह दशकों से अधिक समय पहले, एक ठंडी रात में, जब ल्हासा की घाटियों में तोपों की आवाज गूंज रही थी और चीनी सेनाएं तिब्बत की राजधानी को घेर रही थीं, एक 23 वर्षीय भिक्षु ने सैनिक के रूप में अपने महल से चुपचाप निकलने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण भिक्षु नहीं था; यह थे 14वें दलाई लामा, जो तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना और जीवित रहना था।

इसके बाद हिमालय के कठिन रास्तों से गुजरने वाला एक साहसी पलायन शुरू हुआ, जिसने न केवल तिब्बत के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि भारत-चीन के कूटनीतिक संबंधों को भी चुनौती दी और एक महान आध्यात्मिक नेता के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

पलायन की शुरुआत: संदिग्ध निमंत्रण

दलाई लामा के पलायन की कहानी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद, चीनी जनमुक्ति सेना (पीएलए) और तिब्बती लोगों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1951 में हस्ताक्षरित Seventeen Point Agreement ने तिब्बत को चीनी संप्रभुता के तहत स्वायत्तता का वादा किया था, लेकिन इस समझौते का बार-बार उल्लंघन होने से तिब्बती लोगों का विश्वास टूट गया। फिर एक निर्णायक क्षण आया: एक चीनी जनरल ने दलाई लामा को सैन्य मुख्यालय में एक नृत्य प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, जिसमें शर्त थी कि वे अपने अंगरक्षकों के बिना आएं। इस निमंत्रण ने तिब्बती समुदाय में खतरे की घंटी बजा दी।

10 मार्च 1959 को, लाखों तिब्बतियों ने नोर्बुलिंग्का महल के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर दलाई लामा की रक्षा की। तिब्बती प्रतिरोध तेज हो गया, और विद्रोहियों और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। नोर्बुलिंग्का पर गोले बरसाए गए। बढ़ते खतरे और राज्य के दैवज्ञ के मार्गदर्शन के बीच, दलाई लामा ने पलायन का निर्णय लिया।

दलाई लामा का साहसी पलायन

17 मार्च 1959 की रात, अंधेरे में, दलाई लामा ने तिब्बती सेना की वर्दी पहनकर नोर्बुलिंग्का छोड़ दिया। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य, परिवार और अंगरक्षक थे। वे रात के समय हिमालय के ऊंचे-नीचे रास्तों से गुजरे, बर्फीले दर्रों और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होकर। चीनी गश्ती दलों से बचते हुए, बिना उचित नक्शों के, स्थानीय प्रतिरोध और प्राचीन प्रार्थनाओं के मार्गदर्शन में वे आगे बढ़े। लोककथाओं के अनुसार, बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थनाओं ने धुंध को बुलाया, जिसने उन्हें चीनी विमानों की नजरों से बचाया।

भारत में दलाई लामा का प्रवेश

13 दिन की कठिन यात्रा के बाद, 31 मार्च 1959 को, दलाई लामा और उनका दल वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के खेंज़िमाने दर्रे पर मैकमोहन रेखा पार कर भारत में प्रवेश कर गया। वहां उनकी मुलाकात असम राइफल्स के भारतीय सैनिकों से हुई। अगले दिन, भारतीय अधिकारियों ने चुटांगमु चौकी पर उनका औपचारिक स्वागत किया और उन्हें ऐतिहासिक तवांग मठ ले जाया गया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दबाव में थे। दलाई लामा को शरण देना बीजिंग को भड़काने का जोखिम था। लेकिन 3 अप्रैल को, नेहरू ने मानवीय आधार पर शरण देने की पुष्टि की। नेहरू ने संसद में कहा, "दलाई लामा को बहुत कठिन और लंबी यात्रा करनी पड़ी, और यात्रा की परिस्थितियां भी उनके लिए दुखद थीं। इसलिए यह उचित है कि दलाई लामा को शांतिपूर्ण माहौल में अपने सहयोगियों से तिब्बत की स्थिति पर चर्चा करने और मानसिक तनाव से उबरने का अवसर मिले।"

निर्वासन में स्थापना

तवांग से दलाई लामा को असम के तेजपुर ले जाया गया, जहां 18 अप्रैल को उन्होंने भारतीय धरती से अपना पहला बयान दिया। उन्होंने चीन की आक्रामकता की निंदा की और भारत के आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। दलाई लामा ने स्पष्ट किया, "मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने ल्हासा, तिब्बत को अपनी मर्जी से छोड़ा और भारत में बिना किसी दबाव के आया," यह कहकर उन्होंने चीन के दावों का खंडन किया। दलाई लामा पहले मसूरी में बसे, फिर 1960 में धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थानांतरित हुए, जिसे अब "लिटिल ल्हासा" के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने तिब्बती सरकार-इन-एक्साइल, स्कूल, मठ और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किए। 1989 में, उन्हें अहिंसा और संवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 90 वर्ष की आयु में, वे धर्मशाला में रहते हैं और विश्व शांति के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

भारत-चीन संबंधों पर प्रभाव

दलाई लामा को शरण देने का भारत का फैसला भारी भू-राजनीतिक कीमत पर आया। चीन ने इसका तीव्र विरोध किया और भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया। इस कदम ने भारत-चीन संबंधों में दरार डाल दी और 1962 के भारत-चीन युद्ध में योगदान दिया।